幹事の役割について

●幹事の役割

①分担金の請求・領収書の受け渡し事務

郡・市・町・村によって分担金の予算の出どころがまちまちです。ご自分の地区の教科担当管理職と連絡をとり、どのような形で納入するかを会計担当に伝えてください。

☆振り込みか、現金納入か

☆領収書の宛名はどうするか?(郡市町村単位で必要か、まとめて必要か)

☆請求書の形式(自治体が負担する場合には請求書に部会長印が必要なところもあります。)

②研究テーマの集約・報告(研究委員会と協働して担当)

研究委員会では、各郡市町村の令和7年度の研究テーマを収集しています。

会報、あるいはウェブページで情報提供をします。

③関ブロ、全日中研究大会の案内や「理論と実践」の受け渡し

地区の集まりの年間予定を把握し、県の合同委員会で配布されたものをいつ配るのかを担当管理職と相談してください。特に締め切りのあるもの(フェアのエントリー、県の研修会の申し込み、作品展の出品、関ブロ研究での提出物など)について、郡市町村の会合と日程が合わない場合には、どのように各校へ伝えるかが大切になります。

☆地区担当事務局とご相談ください。

【地区担当役員・事務局員】

④関ブロ、全日中研究大会の参加者の集約、資料参加の場合の資料の受け渡し

現在、両大会は県の研究会を経由しないで申し込みを受け付けるスタイルになっており、 事務局として参加者の実数を掌握できない状況があります。

☆申し込みを行った方の情報集約

・全体会参加の有無

・参加分科会

・申込者氏名、在籍校名

を集約し、事務局長あるいは地区担当事務局へご連絡ください。

☆会場へ出向かない参加(資料参加)の場合には、資料を誰が受け取るのかを事務局とご確認ください。

地区で代理受領する場合には、その旨を担当県へ伝える必要があります。

☆関ブロでは各県技3・家3点の出品作を併催される作品展に出品します。出品作品には賞状が授与され

ます。

出品に関する確認は都度行います。

作品の搬入・搬出についてご協力をお願いいたします。

同様に、後日賞状伝達もあります。

⑤全国中学生創造ものづくり教育フェア in かながわ、及び上位大会における地区内郡市町村との 連絡の窓口

☆部門によっては、地区の方にスタッフをお願いする場合があります。その際には、地区でのスタッフ選

出をお願いします。

⑥次年度の委員の選出を行い、地区担当の役員へ報告する。(この際に、上記した「担当管理職」 の方と連絡をとっていただきます。)

⑦次年度の総会の案内を最終合同委員会で受け取り、翌年度の4月以降に郡市町村に配布する。異動等の都合で他地区に出る、退職する等のイレギュラーがあった場合には、そのことを地区担当役員・事務局員に連絡して対応する。

⑧郡市町村の研究会で出た質問や意見を集約して、合同委員会で検討する。

⑨各委員会活動を掌握し、委員のフォローをする。

郡市町村が分担して委員を務めているため、各委員会で郡市町村に向けてお願いしたいこと(例:全国アンケートの実施など)があったときに、該当の委員さんがいなければ、幹事の方が郡市町村に伝える役目を持ちます。

⑩合同委員会地区別会議の進行を分担して担当します。

(例)第2回合同委員会 〇〇市 第3回 〇〇町 第4回 〇〇市 第5回 〇〇郡

⑪郡市町村の委員さんが常任・合同委員会を遅刻・欠席せざるを得ないときには、その遅刻・欠席 については本来、当該校の管理職から部会長もしくは地区担当役員に連絡します。

場合によって は、幹事の方に託されることもあるかもしれません。同様に、欠席の委員さんの資料をお届けいただくのも、幹事の方にお願いする場合がございます。

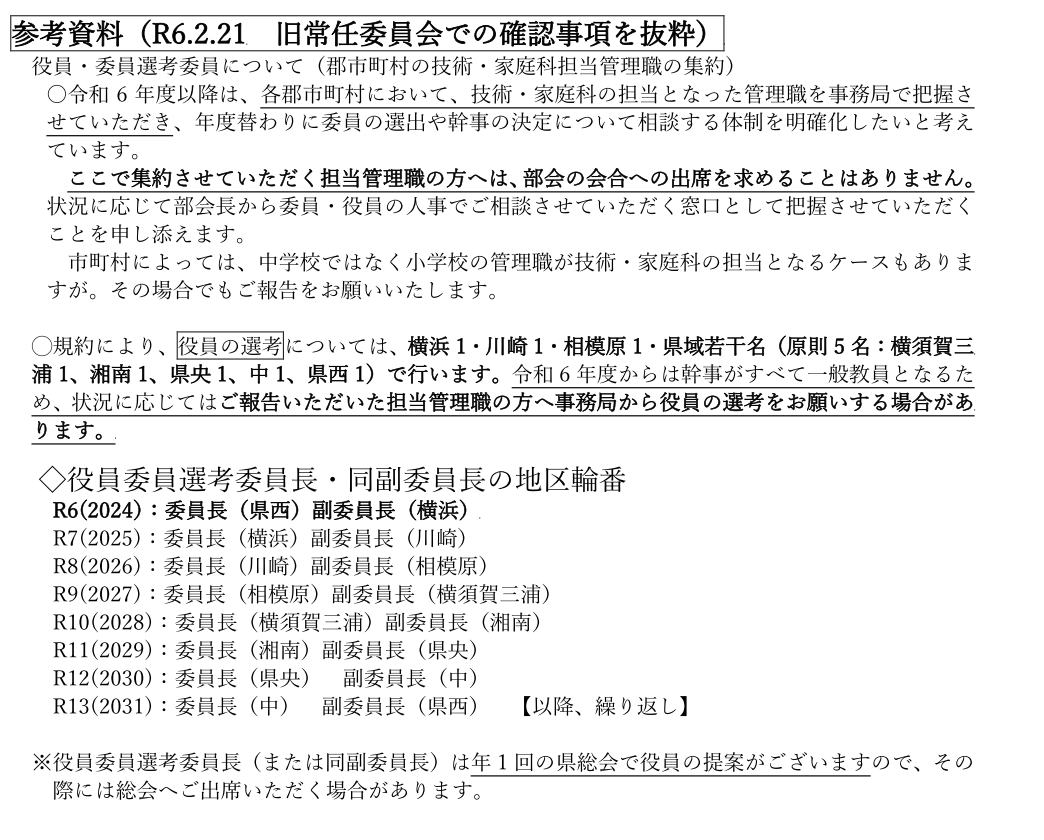

◇役員・委員選考委員について

①分担金の請求・領収書の受け渡し事務

郡・市・町・村によって分担金の予算の出どころがまちまちです。ご自分の地区の教科担当管理職と連絡をとり、どのような形で納入するかを会計担当に伝えてください。

☆振り込みか、現金納入か

☆領収書の宛名はどうするか?(郡市町村単位で必要か、まとめて必要か)

☆請求書の形式(自治体が負担する場合には請求書に部会長印が必要なところもあります。)

②研究テーマの集約・報告(研究委員会と協働して担当)

研究委員会では、各郡市町村の令和7年度の研究テーマを収集しています。

会報、あるいはウェブページで情報提供をします。

③関ブロ、全日中研究大会の案内や「理論と実践」の受け渡し

地区の集まりの年間予定を把握し、県の合同委員会で配布されたものをいつ配るのかを担当管理職と相談してください。特に締め切りのあるもの(フェアのエントリー、県の研修会の申し込み、作品展の出品、関ブロ研究での提出物など)について、郡市町村の会合と日程が合わない場合には、どのように各校へ伝えるかが大切になります。

☆地区担当事務局とご相談ください。

【地区担当役員・事務局員】

| 地区 | 担当役員 | 担当事務局 |

|---|---|---|

| 横浜 | 飯島副部会長 | 向井書記 |

| 川崎 | 越副部会長 | 矢坂フェア事務局長 深川書記 |

| 相模原 | 山口副部会長 | 小林会計・清水書記 |

| 横須賀三浦 | 新谷副部会長 | 野村会計 |

| 湘南 | 荒舩副部会長 大村副部会長 |

石井書記 |

| 県央 | 比留川副部会長 | 嘉山事務局長 |

| 中 | 青栁副部会長 (柴﨑顧問) |

坪田技術部長 |

| 県西 | 部会長 | 笠井家庭部長 |

④関ブロ、全日中研究大会の参加者の集約、資料参加の場合の資料の受け渡し

現在、両大会は県の研究会を経由しないで申し込みを受け付けるスタイルになっており、 事務局として参加者の実数を掌握できない状況があります。

☆申し込みを行った方の情報集約

・全体会参加の有無

・参加分科会

・申込者氏名、在籍校名

を集約し、事務局長あるいは地区担当事務局へご連絡ください。

☆会場へ出向かない参加(資料参加)の場合には、資料を誰が受け取るのかを事務局とご確認ください。

地区で代理受領する場合には、その旨を担当県へ伝える必要があります。

☆関ブロでは各県技3・家3点の出品作を併催される作品展に出品します。出品作品には賞状が授与され

ます。

出品に関する確認は都度行います。

作品の搬入・搬出についてご協力をお願いいたします。

同様に、後日賞状伝達もあります。

⑤全国中学生創造ものづくり教育フェア in かながわ、及び上位大会における地区内郡市町村との 連絡の窓口

☆部門によっては、地区の方にスタッフをお願いする場合があります。その際には、地区でのスタッフ選

出をお願いします。

⑥次年度の委員の選出を行い、地区担当の役員へ報告する。(この際に、上記した「担当管理職」 の方と連絡をとっていただきます。)

⑦次年度の総会の案内を最終合同委員会で受け取り、翌年度の4月以降に郡市町村に配布する。異動等の都合で他地区に出る、退職する等のイレギュラーがあった場合には、そのことを地区担当役員・事務局員に連絡して対応する。

⑧郡市町村の研究会で出た質問や意見を集約して、合同委員会で検討する。

⑨各委員会活動を掌握し、委員のフォローをする。

郡市町村が分担して委員を務めているため、各委員会で郡市町村に向けてお願いしたいこと(例:全国アンケートの実施など)があったときに、該当の委員さんがいなければ、幹事の方が郡市町村に伝える役目を持ちます。

⑩合同委員会地区別会議の進行を分担して担当します。

(例)第2回合同委員会 〇〇市 第3回 〇〇町 第4回 〇〇市 第5回 〇〇郡

⑪郡市町村の委員さんが常任・合同委員会を遅刻・欠席せざるを得ないときには、その遅刻・欠席 については本来、当該校の管理職から部会長もしくは地区担当役員に連絡します。

場合によって は、幹事の方に託されることもあるかもしれません。同様に、欠席の委員さんの資料をお届けいただくのも、幹事の方にお願いする場合がございます。

◇役員・委員選考委員について

神奈川県公立中学校教育研究会

技術・家庭科研究部会 事務局

〒249-0003

逗子市池子4-775

逗子市立逗子中学校

教諭 嘉山 英明

TEL 046-873-2056

FAX 046-872-9655